Светлее грусть, когда цветут цветы. Живопись и графика Евгения Александровича Соколова

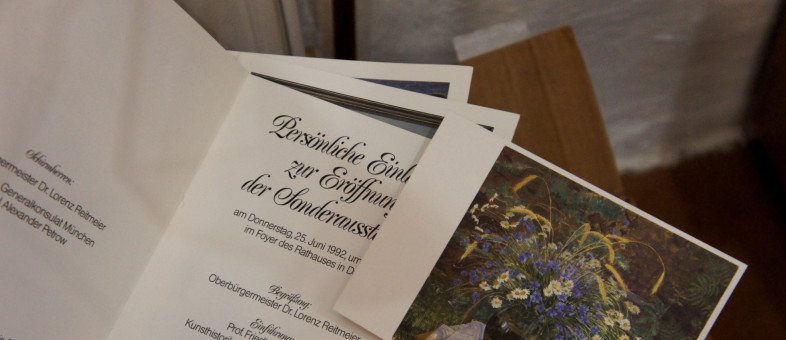

На выставке в Казенной палате представлены работы заслуженного художника РФ – Евгения Александровича Соколова. Участник художественных выставок с 1959 года. С 1964 года – член Союза художников СССР. Произведения экспонируются на всероссийских, межрегиональных, областных, международных художественных выставках. Персональные выставки живописи проходили в Москве (2004), Вологде (1978, 1986, 1987, 1990, 1997, 2002, 2005, 2007, 2010, 2012), Череповце (1963), Белозерске (2013), Германии (1991, 1992, 1994, 1997, 1999, 2000, 2006, 2010), Норвегии (1996), Италии(1991, 1999), Греции (2005). Постоянно живёт и работает в Вологде с 1979 года. Произведения художника находятся в Вологодской областной картинной галерее, Череповецком музейном объединении, музеях-заповедниках и краеведческих музеях Вологодской области, в частных коллекциях в России и за рубежом. Художник работает в технике масляной и темперной живописи в жанрах пейзажа, натюрморта, сюжетно-тематической и бытовой картины.

Евгений Соколов родился 7 января 1937 года в поселке Чебсара. Ему было четыре года, когда началась Великая Отечественная война. Отец ушел на фронт и погиб в годы войны. Сам художник вспоминает о своем детстве: «В Чебсаре был кирпичный завод – вот и всё производство. Отец был на этом предприятии машинистом, всё его образование – три класса. Мать Христина Ивановна вообще была безграмотная. В глубинке оно так в основном и было. Бабушка по матери мне рассказывала: «У меня в семье было семеро детей, из них четыре дочки. Девкам-то образование незачем – и так проживут, парням нужно – вот и кончили все по три класса». Родители приехали в Чебсару, перевезли из деревни небольшой дом, но совсем скоро началась война, и отца забрали на фронт. Практически сразу он попал в плен под Новгородом, но об этом я узнал уже много позже. Мать решила не устраиваться на работу, она понимала, если начнет работать на заводе, то детей ей не воспитать. Ей очень хотелось, чтобы мы окончили школу – десять классов мы отучились с братом – она свой долг выполнила. Как ей это удалось, живя без копейки – другой вопрос. Она понимала, что надо семью кормить и держала козу – излишки молока продавала. В то время хлеб выдавали по карточкам – 300 граммов на человека, деньги с продажи молока шли на выкуп хлеба. Пускала к себе двух-трех девчонок с завода жить. Это всё и давало возможность не умереть с голода. Думаю, в военное время мы выжили только благодаря матери, а ей помогала крестьянская мудрость. Когда мне было шесть лет, я пошел в подпаски, помогал одной женщине – звали ее тетя Паня – пасти коз. В зимнее время с братом учились, в летнее – подрабатывали – я подпаском, он на кирпичном заводе. Мы с братом не боялись физической работы – грузили кирпич, копали осушительные канавы. Детство было тяжелым, мы старались выживать, как могли. Но дети в любое время дети, даже в военное. Хоть и голодные, но все равно веселились. Мы собирались возле большой печи, где обжигали кирпич. Устраивали посиделки. Все всегда были голодные и что-то придумывали, а рядом располагался совхоз, где выращивали картошку, капусту, горох и поставляли на фронт все это. И мы бегали воровать картошку – по карманам наложили и бежим к печи. Конфорку перевернем – огонь есть, и так картошка и запекалась. Наедимся и идем домой, зная, что там есть нечего – ни хлеба, ничего нет. Победные дни мая 1945-го прекрасно помню – все, кто жил в поселке, выбегали на станцию к поездам. Шли «теплушки», а на них радостные солдаты с губными гармошками, веселые! Все пацаны на них бежали смотреть – а они играли и пели. Весь народ приветствовал солдат.

Когда война закончилась, можно было думать и о будущем. Какая у меня мысль, почему я пришел к живописи? Я был подпаском, поэтому всё время находился на природе. И, несмотря на страшное военное время, на постоянный голод, это присутствие природы помогало, именно в природе я видел прекрасное. Это меня спасало, я думаю. Природа, я знаю, обладает чудодейственной силой, успокаивающей и помогающей преодолеть любые невзгоды… В 1954-м году я закончил десятый класс, и у меня тогда было четкое желание стать художником. Поступил в Ярославское художественное училище – самое близкое к нам...»

Окончив в 1959 году училище, Евгений Александрович переехал из Ярославля в Череповец, где преподавал в изостудии, а потом перебрался в Вологду. Именно на Вологодской земле произошло становление Соколова как художника. Главная тема его творчества – природа северного края. Евгений Александрович – признанный мастер лирического пейзажа, широко известный не только в России, но и за рубежом. Красота природы, овеянной духом гармонии, тишины и покоя, всегда восхищала ценителей его работ. Евгений Соколов также хорошо известен поклонникам творчества Николая Рубцова – он является автором одного из самых известных художественных полотен, посвященных лирику, – «В минуты музыки. Поэт».

Вот что рассказывает Евгений Соколов о своём знакомстве с Николаем Рубцовым: «Лето 1970 года я проводил в своем доме на Цыпиной горе. В это время на Вологодчину приехали болгарские реставраторы, и Владимир Корбаков привез их в Ферапонтово смотреть фрески. Сюда же приехал Николай Рубцов с корреспондентом Всесоюзного радио в Вологде. На Цыпиной горе собралась творческая команда из художников. Мы писали, ловили рыбу. В один из вечеров мы и познакомились с Рубцовым. Нас тогда собралось у костра на уху около 20 человек. Читали стихи, пели. Местный гармонный мастер дед Кирсан принес гармошку, ее отдали Коле Рубцову – он прекрасно владел инструментом. Спел «Отцветет да завянет на болоте морошка» так, как никто потом из артистов не смог исполнить. Я много за ним наблюдал, его стихи пришлись мне по душе. Прошло какое-то время – я решил написать его портрет».

Творческий путь мастера неразрывно связан с Вологодчиной. В трех залах Казенной палаты представлено около 60 работ художника, выполненных, как говорит сам художник "в Ферапонтовской округе", куда Евгений Соколов приезжает уже более 60 лет.

Official name of the museum:

The Federal State Budgetary Institution of Culture “Kirillo-Belozersky Historical, Architectural and Art Museum-Reserve”

Founded:

In 1924

Museum status:

It was included into the State List of Particularly Valuable Objects of Cultural Heritage of the Peoples of the Russian Federation in 1997.